こちらでは、Tiramisuがデザインを担当させていただいた、厚木市制70周年記念ラッピングバスのデザイン制作プロセスをご紹介します。

制作スケジュール

・5/28:デザイン依頼

・6/28:70周年ロゴ決定(公募)

・7/09:デザインデータ入稿

・7/19:色校正

・8/02:ラッピング施工

・8/03:ラッピングバス運行開始

デザインのご依頼から入稿まで、約1ヶ月というタイトなスケジュールで進行しました。この約30日間を、アイデア出し、制作、修正にそれぞれ10日間ずつ充て、効率的な進行を心がけました。もちろん、他の業務と並行していたため、実際にデザインにかけられる時間はさらに限られていました。

私の制作スタイルは、単に時間をかければ良いというものではありません。各案件には「最適な時間」があると考えています。長すぎず短すぎず、その最適な時間を見極めることが、良い結果に繋がると信じています。

制作ノート

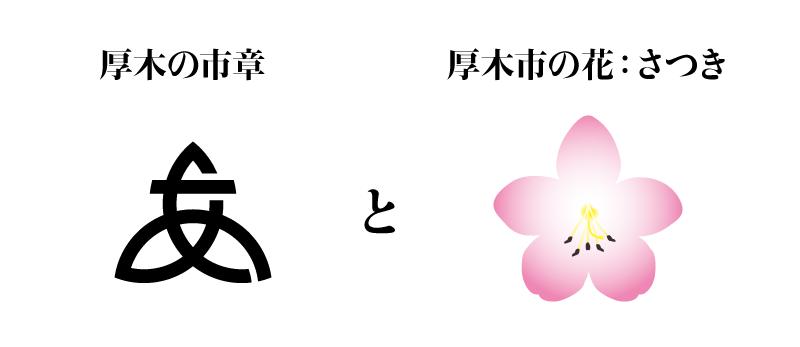

「厚木市を表すもので、過去から現在、そして未来まで消えずに残るものは何か?」その問いから生まれたのが、厚木市の市章と市の花「さつき」を組み合わせたデザインです。

厚木市の市章は昭和25年から受け継がれており、「あつぎ」の3文字と鮎3尾を「あ」の字型に図案化し、市民の和合と発展を象徴しています。また、厚木市の花「さつき」は、豊かな自然を表す代表的な花です。この二つをデザインの主要なモチーフとしました。

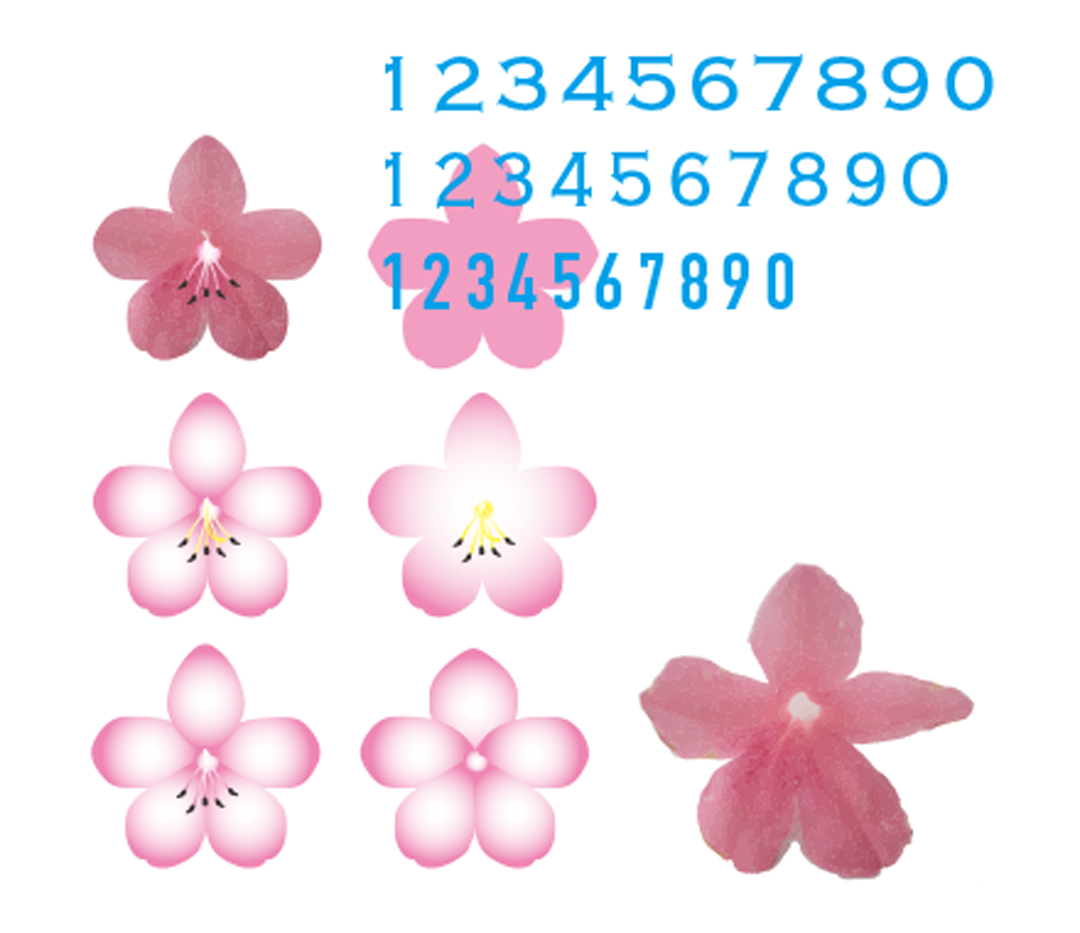

さつきの花をモチーフにすると決めた後、まずは事務所の前に咲くさつきをじっくり観察し、その構造を分解するところから始めました。

さつきの花のイメージを掴むため、まずはAIでの画像生成を試みました。しかし、残念ながら求めている「これはいけそうだ!」という手応えは得られず、気持ちを切り替えて次のアプローチへと進みました。

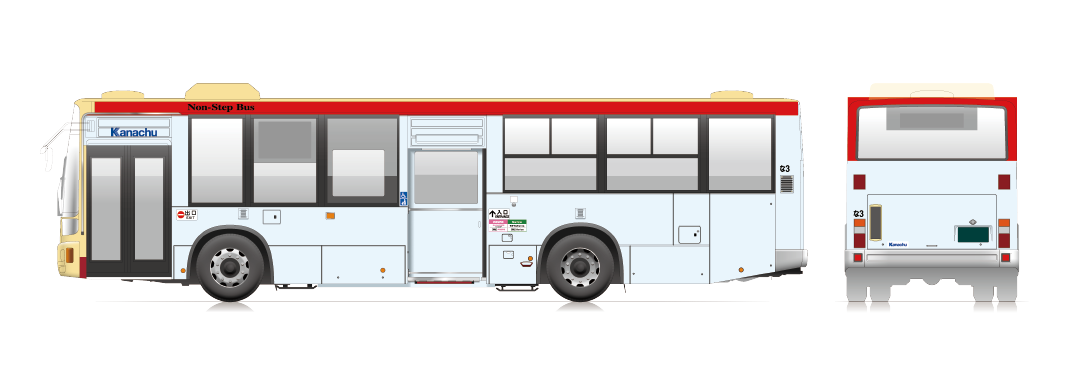

ラッピングバスのデザインにはいくつかの制約があります。特に上部の赤い部分にはデザインを配置できません。他にも細かな規定があるため、ここでは割愛します。また、デザインはバス会社だけでなく、行政案件の場合は行政の審査もクリアする必要があります。

まずは、さつきの写真を切り抜いてバスのレイアウトに配置し、イメージを確認しました。この段階ではまだ半信半疑でしたが、「これなら何とかいけるかもしれない」という手応えも同時に感じられました。

次に、さつきのグラフィックを丁寧に作り込み、デザインとして機能するかどうかを検討しました。

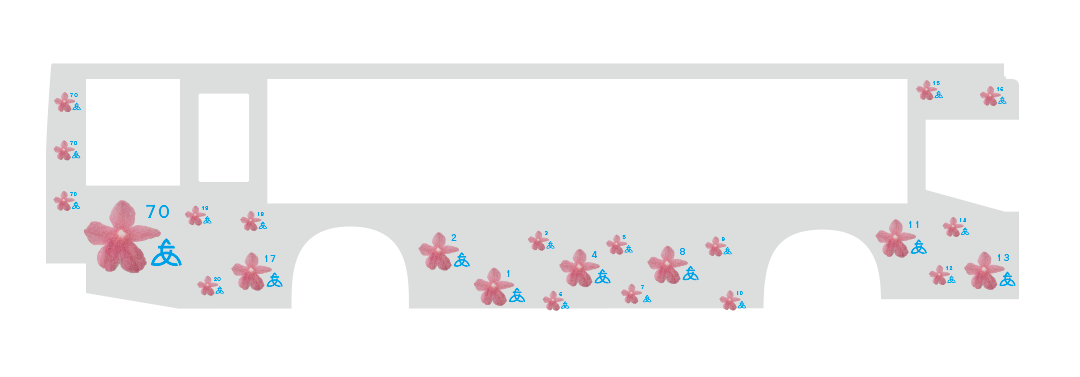

「ハレの舞台」にふさわしい、記憶に残るグラフィックイメージをさつきの花で表現することを目指しました。特に、第一印象で華やかさと洗練さを感じさせるよう、形と色に細心の注意を払いました。さらに、さつきの花と市章の形状が似ている点に着目。並べた際に相性が良く、統一感のあるデザインになるよう工夫しました。

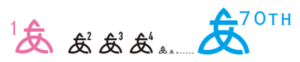

市制70周年という節目を、単なる数字としてではなく、厚木の歴史と未来を繋ぐものとして表現したいと考えました。これまでの60年、50年、40年といった歩みが現在の豊かな厚木を築き、それがさらに次の時代へと発展していく。この思いを込めて、市章の隣に1から70までの数字を配置しました。これは、過去の積み重ねと現在の繁栄を祝い、そしてバス後部に掲げたキャッチフレーズが示す未来へと、その思いを繋いでいくことを象徴しています。

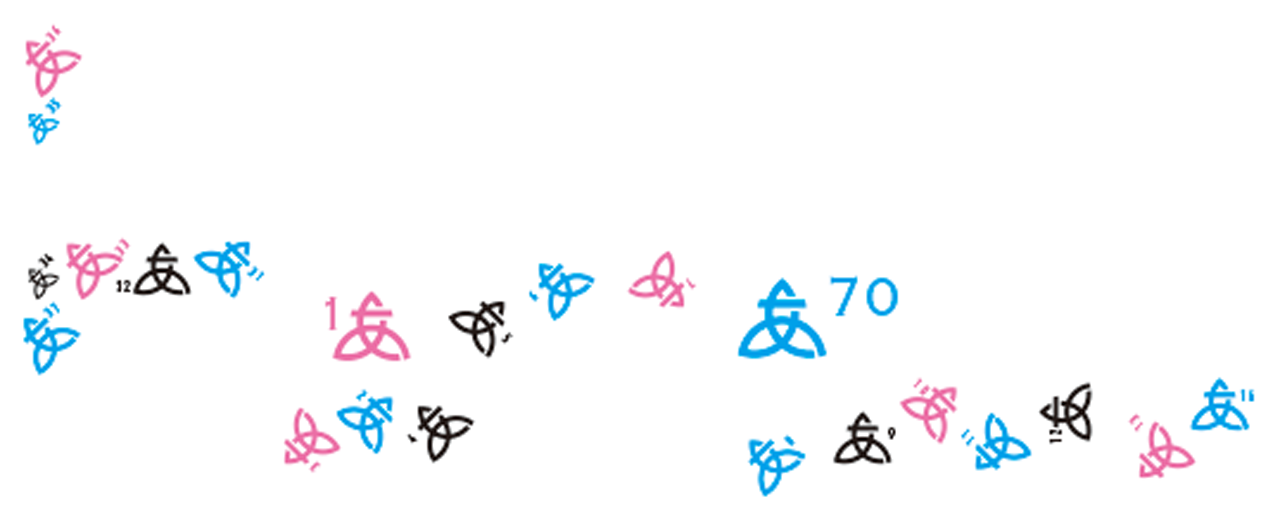

市章は一定のパターンに限定せず、バスの形状に合わせた有機的な配置を施しました。市章が集まって動きを持つことで、厚木市民の和合を表現しています。配置は完全に自由ではなく、社会のルールのように一定の規則性を持たせています。また、鮎が泳いでいる様子も想起させるデザインとなっており、市章の由来である「あつぎ」と「鮎」の両方の意味を含ませています。

バスの右側と左側で異なるデザインを制作しました。規則性を持たせつつも動きを感じさせるデザインになるよう調整を重ね、「これならいける」という確かな手応えを得ることができました。

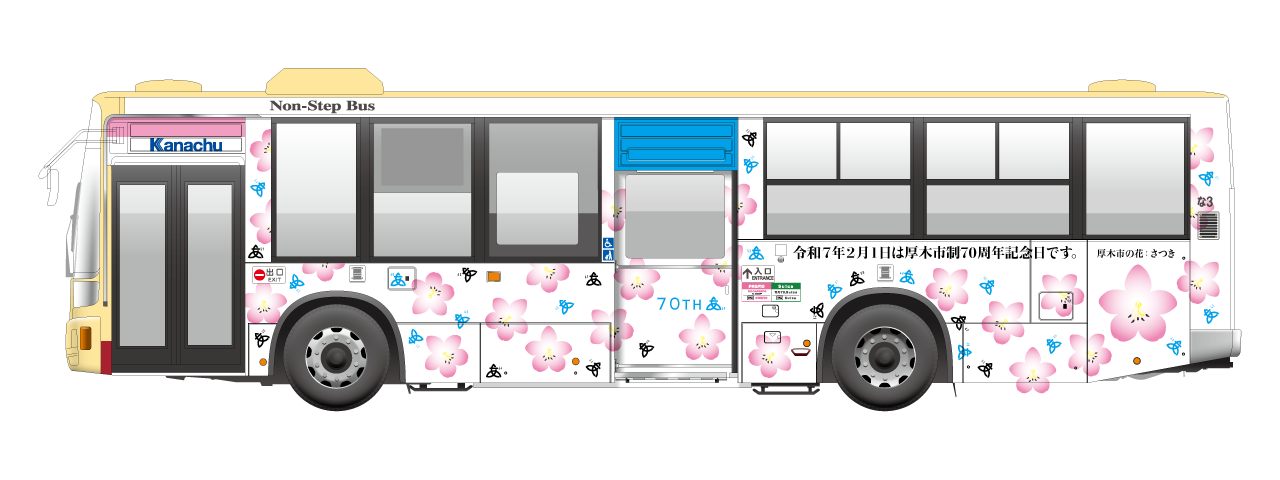

初稿

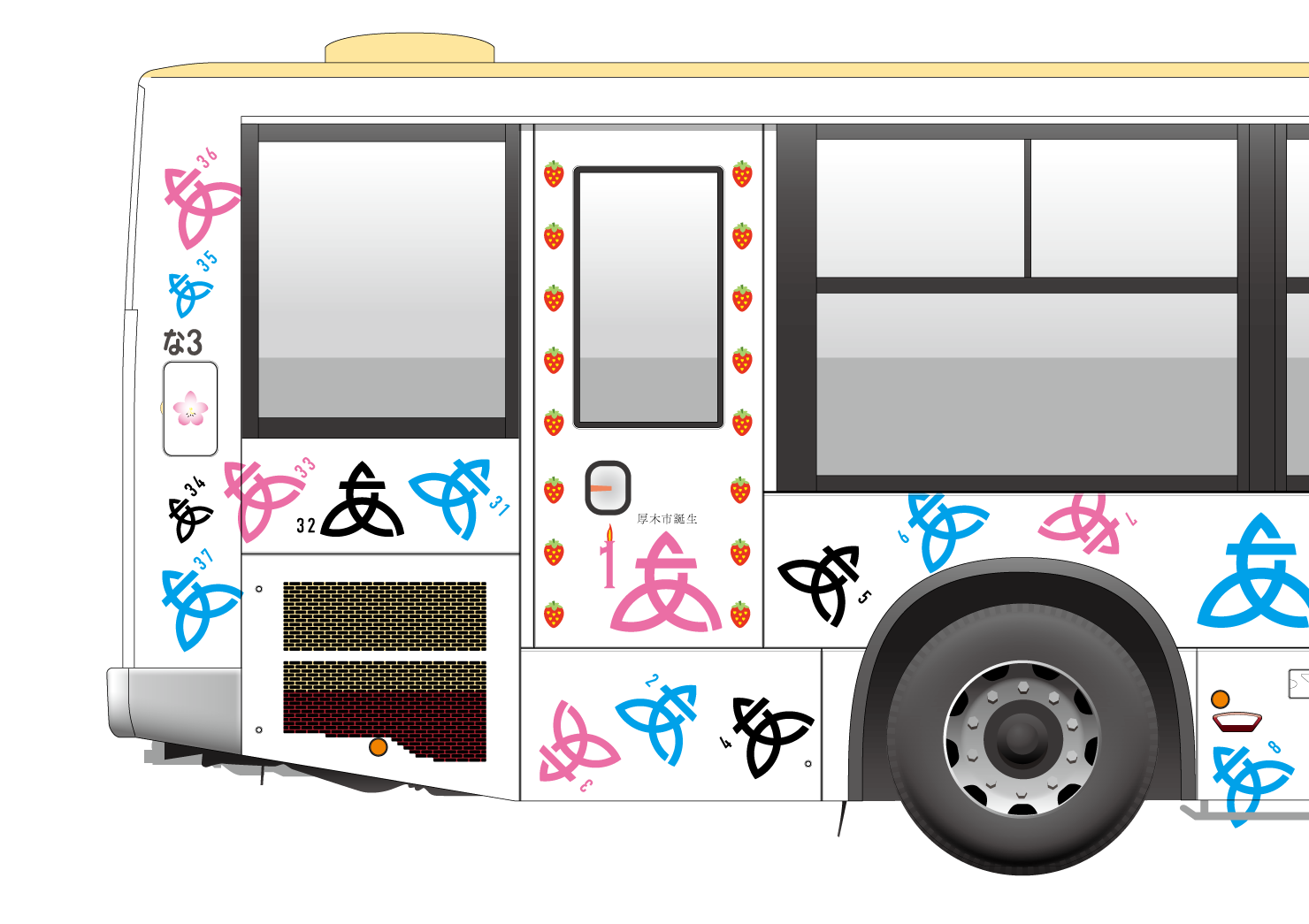

提出した初稿がこちらです。

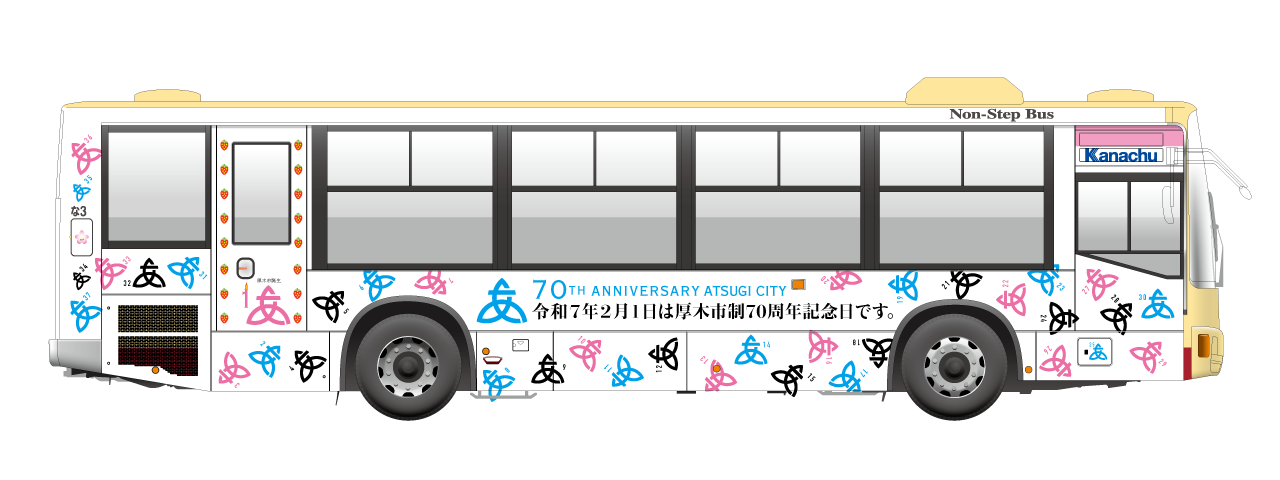

修正稿

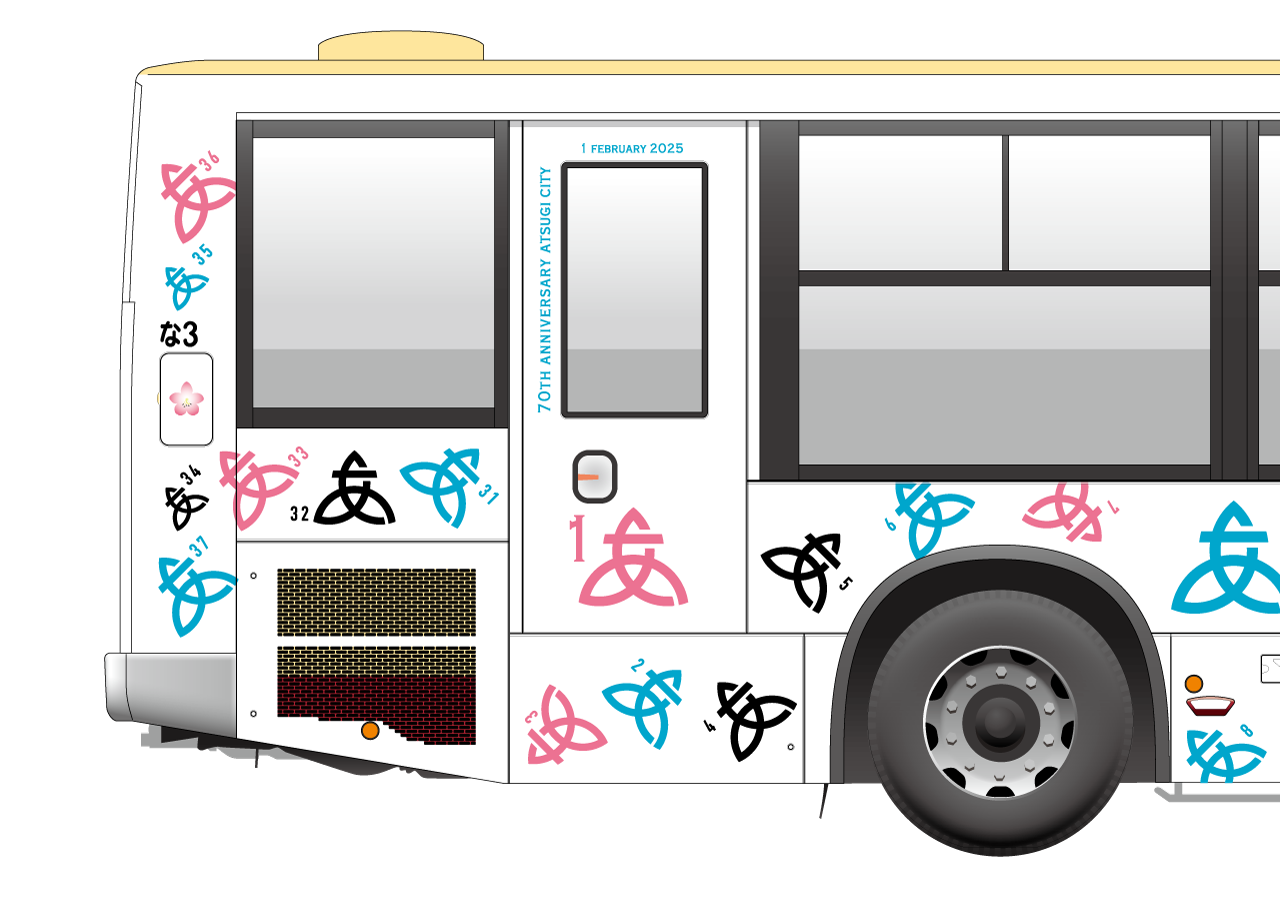

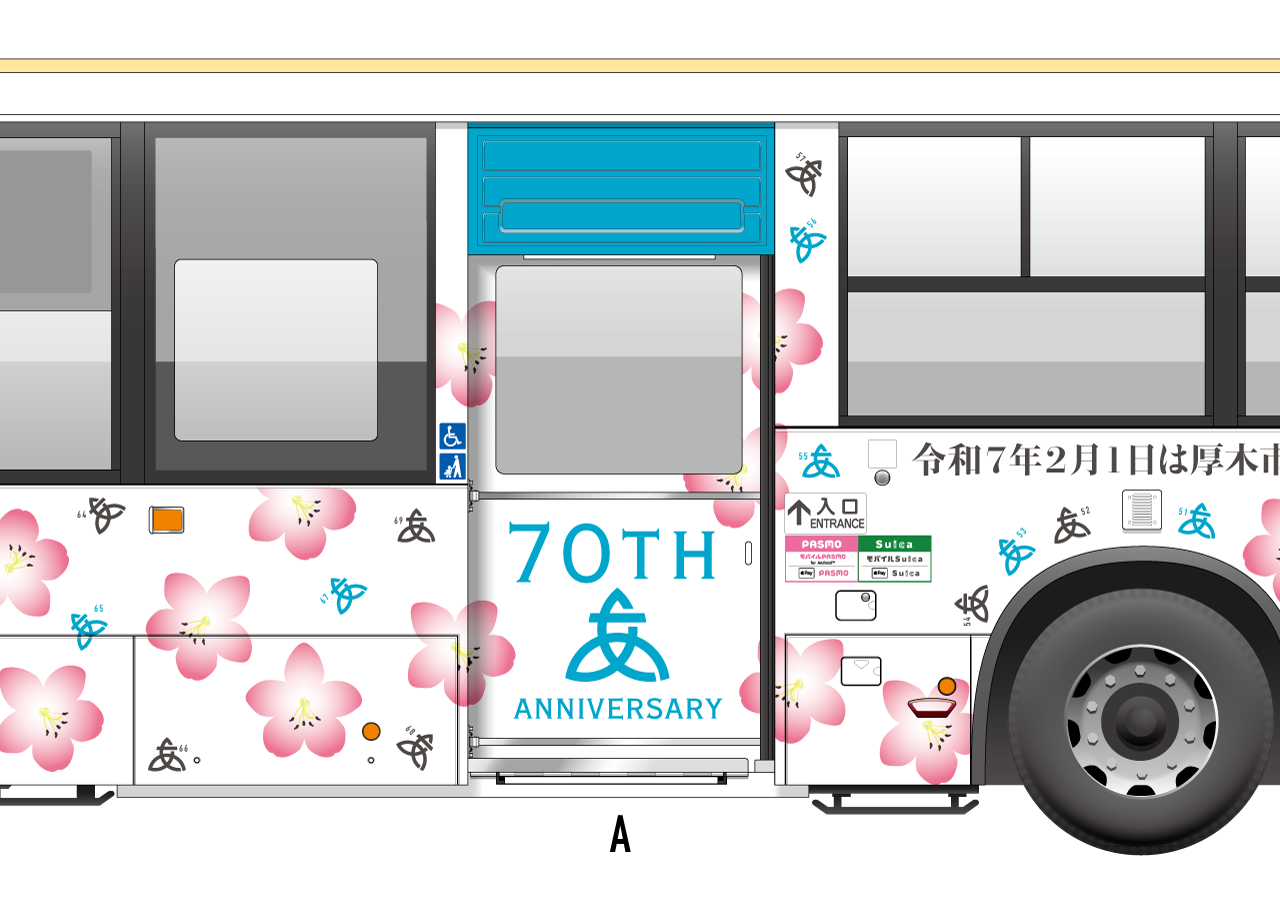

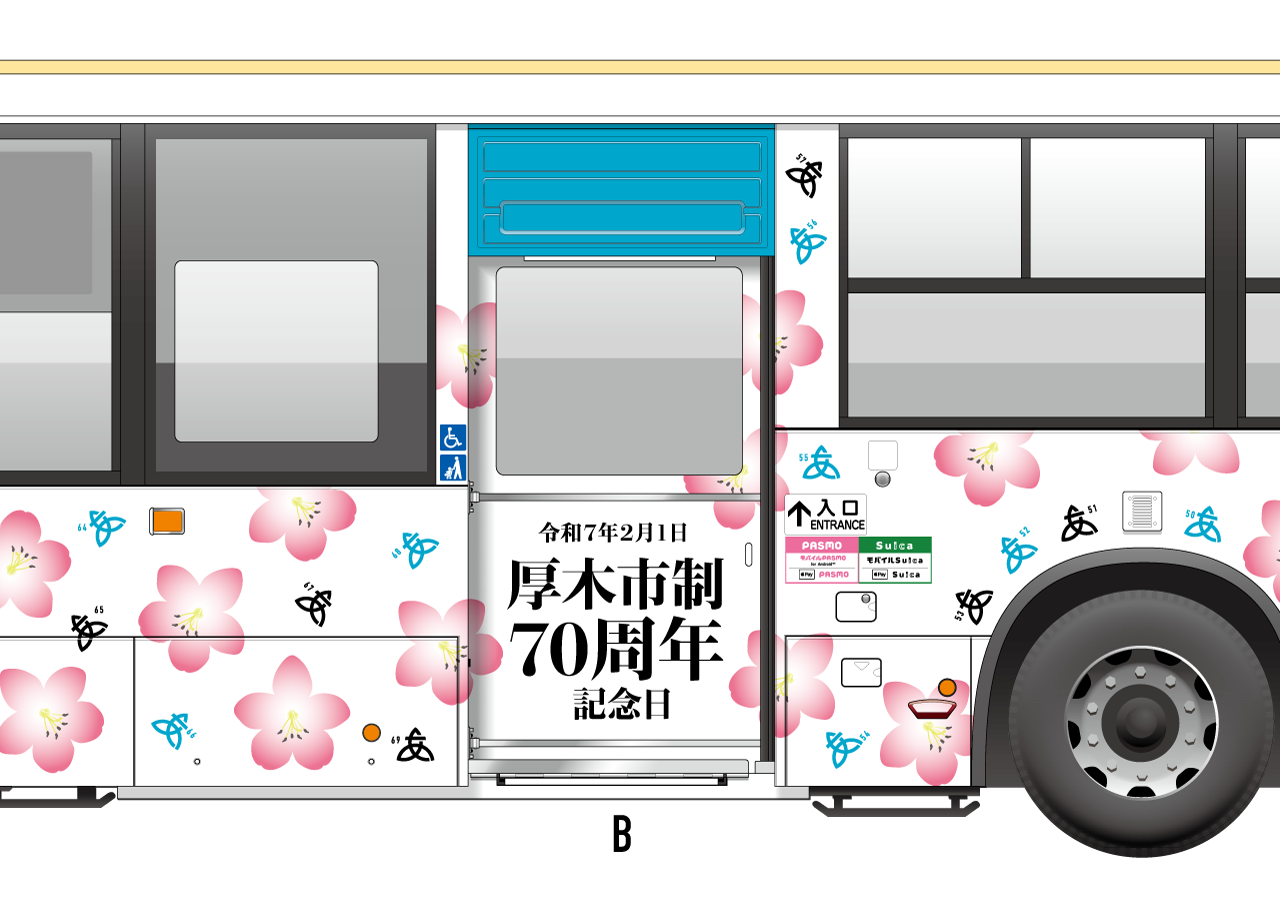

初稿提出後、「ドアの70周年をもっと目立たせてほしい」という要望と、「バス後方の誕生日ケーキを外してほしい」という要望がありました。

初稿では、厚木の市章に1から70までのナンバーを添え、1をバースデーケーキに見立て、厚木名産の苺で厚木の誕生を表現していました。

バス後方の誕生日ケーキを外すとデザインのバランスが崩れるため、代わりに「70th anniversary Atsugi City」と「1 February 2025」を追加しました。

また、「ドアの70周年をもっと目立たせてほしい」というリクエストには、ドアのデザインを2パターン用意し、その中からB案が採用されました。

決定稿

こうして、厚木市制70周年記念ラッピングバスのデザインは形になりました。私自身、初めての試みだったため、この貴重な経験を備忘録として、またこれから同様のデザインに挑戦される方々の一助となることを願って、ここに記録しました。

どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。

「ラッピングバスのデザインができるまで」への1件のフィードバック