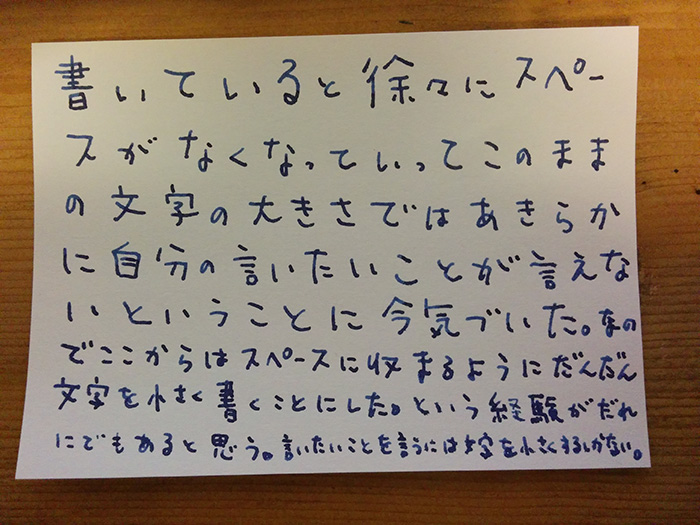

紙に字を書いていると、だんだんスペースがなくなってきて「あ、このままでは書き終わらない!」という経験をしたことはないでしょうか?

これは紙とペンというアナログだからこそおこる現象で、デジタルの場合はおこりません。当たり前ですがデジタルは後から簡単にフォントサイズを変えられるので足りなかったら全体のサイズを調節すればよいからです。

でもこのように人の書いたものは整ってはいませんが、なんとも味があっていいものです。そこでふと、思ったのです。「これをデジタルでやったらどうなるんだろう?」と。

「このいそがしい時期にそんなことをやっている暇があるのかしら?」という冷たい視線を隣から感じたりもしますが、こちとらこれが楽しくてデザインをやっているので、普段よりもスペシャルなコーヒーを自主的に入れたりとまわりの機嫌をとりながらコソコソと検証してみたいと思います。

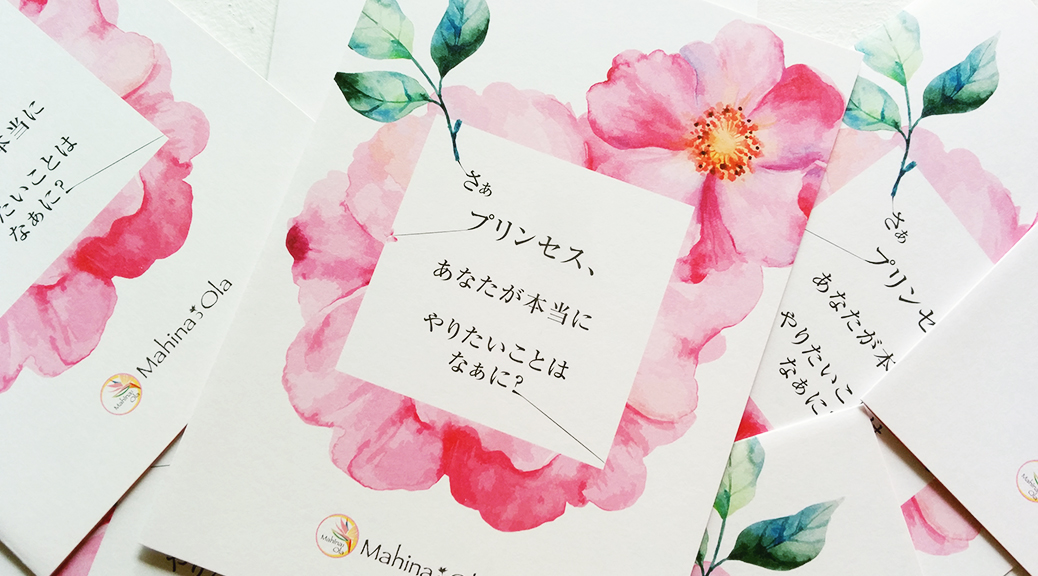

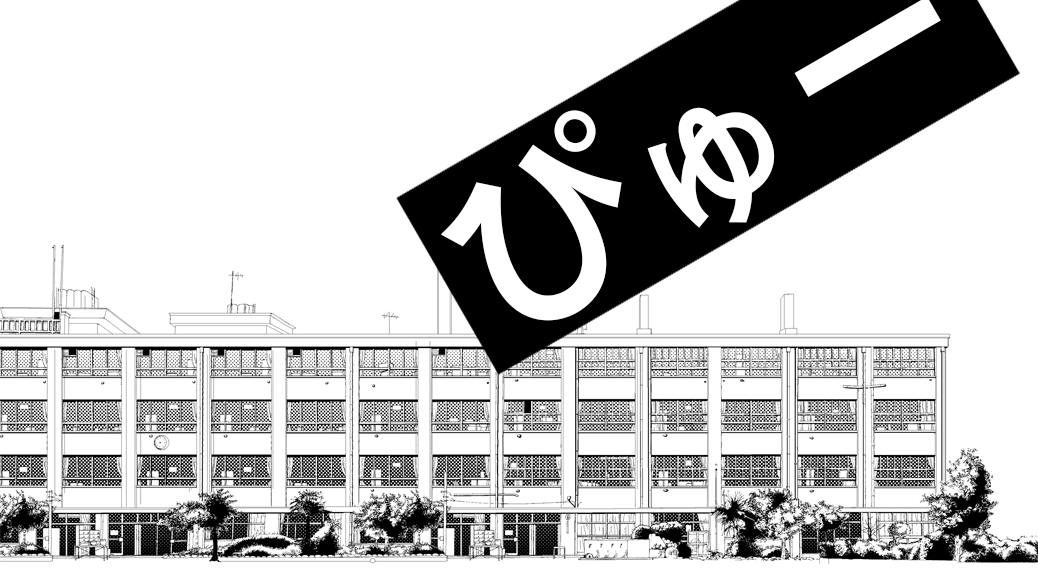

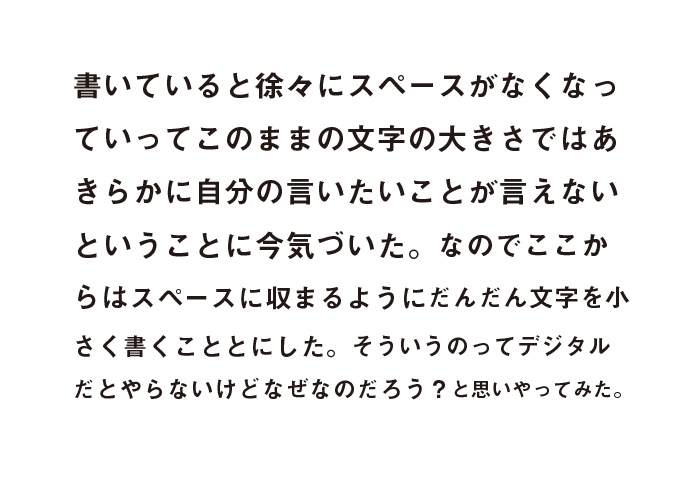

いかがでしょうか?文字の大きさは気になりませんね、けっこう良い。ユーモラスな感じもします。

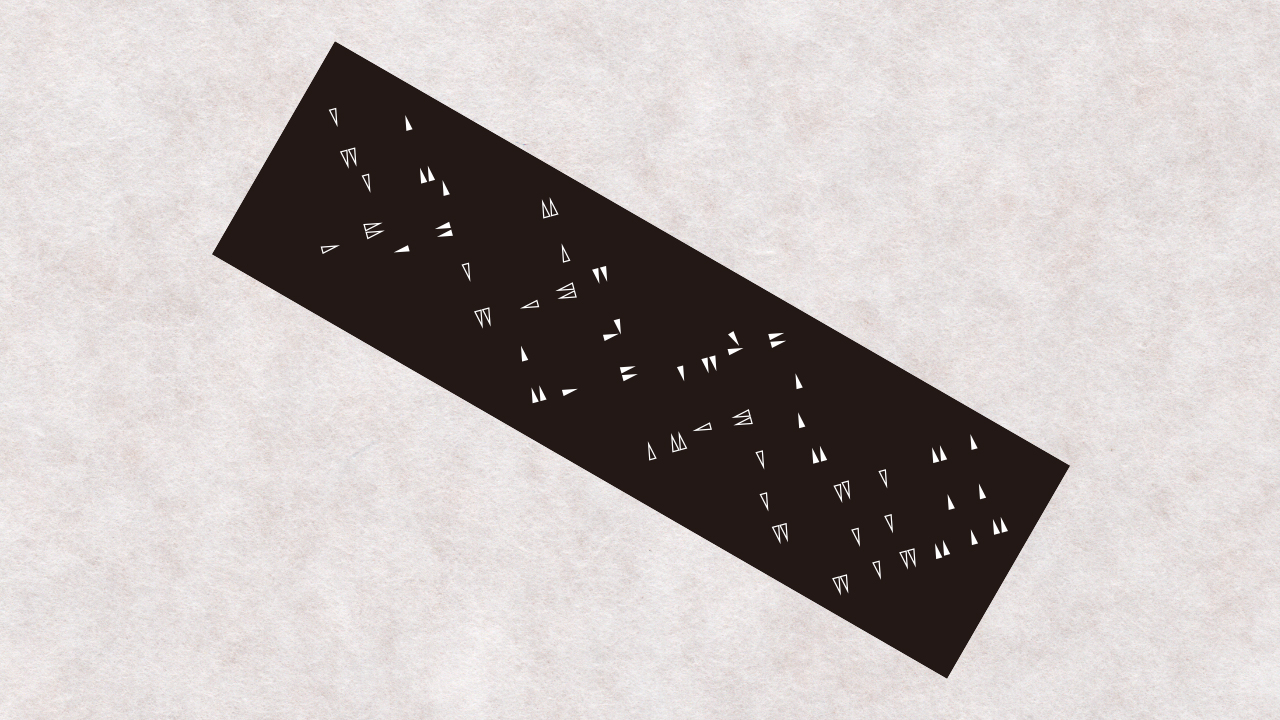

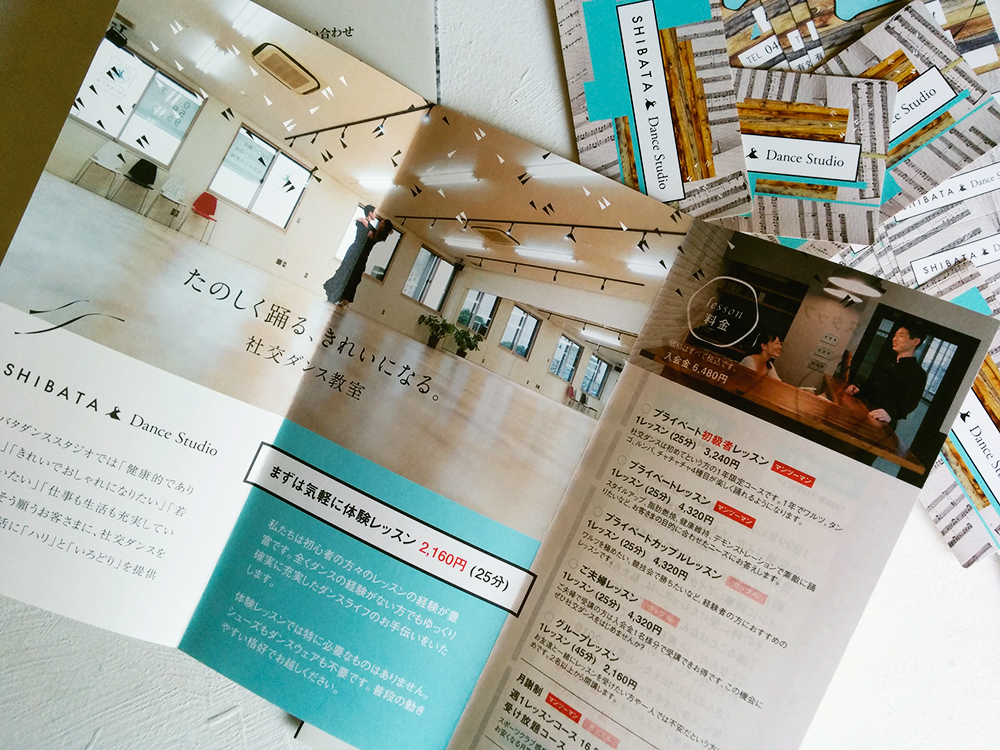

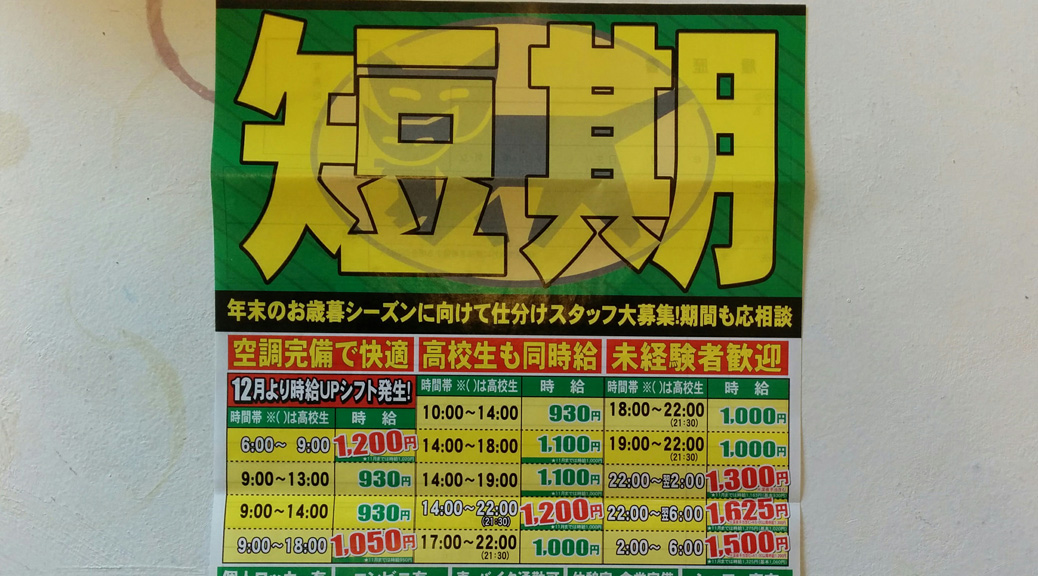

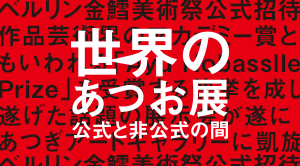

しかしです、「これは文章の中身と文字の大きさがリンクしているからユーモラスな感じをうけるのではないだろうか?」という疑問がわきました。そこで文章の内容に効果とは関係ないものを用意しました。

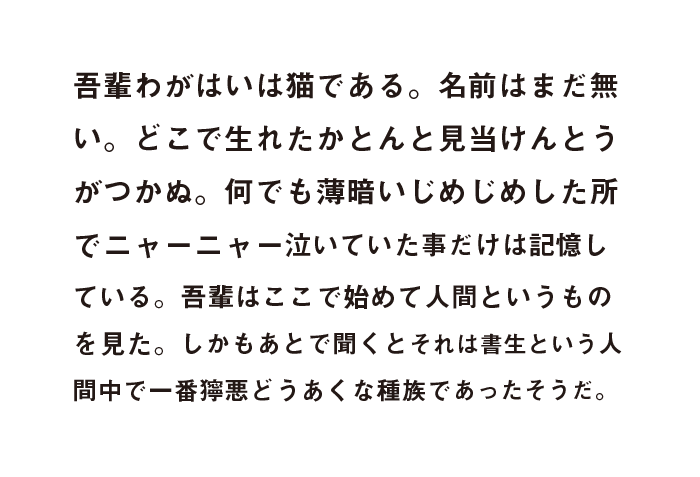

どうでしょう?文字がだんだん小さくなってもパッと見わからないですね。このままどんどん小さくしていけばおもしろい感じになりそうです。

どこに使えるかはまだよくわかりませんが、いろいろな所で使えそうな気がしてきました。